Literarisches Schreiben und sprachlich-rhetorische Kommunikation

Literarisches Schreiben

Imitativ-variierendes Schreiben anhand von literarischen Modelltexten und Schreibvorbildern

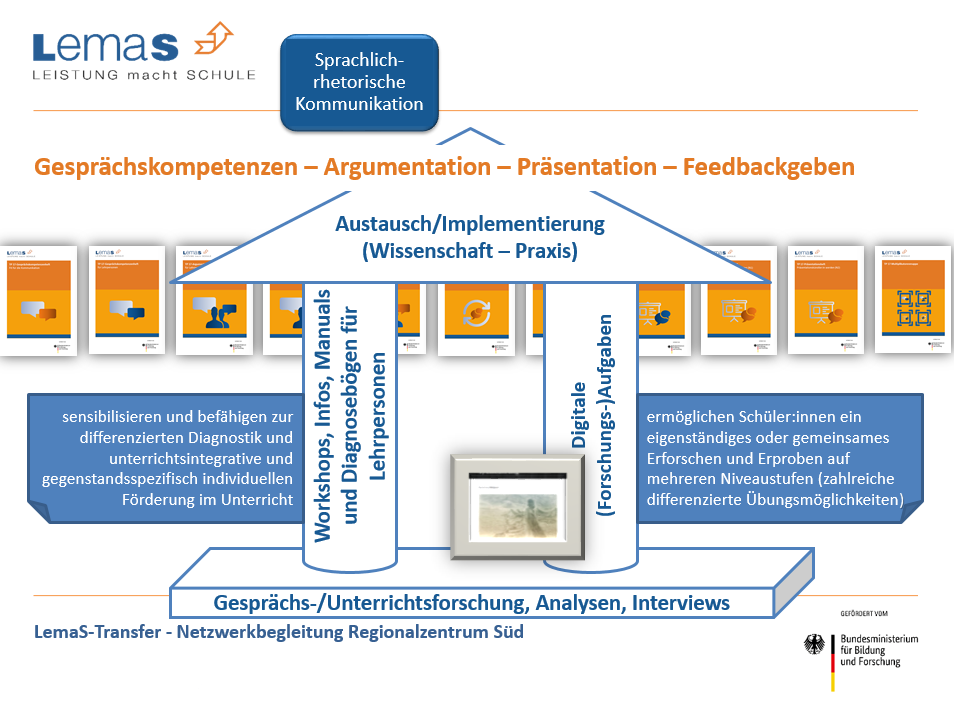

Sprachlich-rhetorische Kommunikation

allg. Gesprächskompetenzen – Argumentieren – Präsentieren – Feedbackgeben

Das Inhaltscluster 4 (IC 4) setzt in LemaS-Transfer ein bedarfsgerechtes und inhaltsbezogenes Professionalisierungskonzept zur Förderung (potenziell) leistungsstarker Schüler:innen in den Fächern Deutsch und Englisch um. Im Mittelpunkt steht der Transfer und die Implementation von Konzepten und Materialien (P³rodukten) zur Potenzialerkennung und -förderung im sprachlichen Unterricht. Multiplikator:innen werden gezielt dabei begleitet, schulische Lernumgebungen begabungsgerecht zu gestalten und ihre Erfahrungen weiterzugeben.

Die Schwerpunkte des Inhaltsclusters bieten jeweils ein Qualifizierungs- und ein Nachqualifizierungsangebot an.

Qualifizierung in den Schwerpunkten literarisch schreiben und rhetorisch kommunizieren

In den Qualifizierungsangeboten liegt der Fokus auf dem Transfer der in der 1. Phase von LemaS gemeinsam erarbeiteten P³rodukte.

literarisch schreiben

Zur Instruktion der neuen Lehrpersonen steht das Fortbildungskolleg (KULIS) zur Verfügung. Parallel zur theoriebasierten Auseinandersetzung mit dem Schreibkonzept erfolgt die Vermittlung der Angebote des Bausteinkastens (kompetenzspezifische Aufgaben, Musterlösungen, Videoclips) sowie der Möglichkeit, die einzelnen Formate in der Praxis inklusiv differenzierend oder individualisierend einzusetzen. Dabei spielen die Erfahrungen der Multiplikator:innen im Umgang mit den im Teilprojekt 15 (Leitung: PD Dr. Beate Laudenberg) entwickelten P³rodukten eine entscheidende Rolle, um diese gemeinsam mit den neuen Lehrpersonen weiterzuentwickeln bzw. weitere Schreibimpulse zu entwerfen. Mit der Einrichtung und Ausstattung von begabungsförderlichen (z. T. digitalen) Ressourcen– und Präsentationsräumen wirkt sich die Implementierung auch auf die Schulentwicklung aus.

rhetorisch kommunizieren

Neben dem Einsatz und der Adaption der im LemaS-Teilprojekt 17 (Leitung: Prof. Dr. Carmen Spiegel) entwickelten P³rodukte zu allg. Gesprächskompetenzen, Argumentieren, Präsentieren und Feedbackgeben (in Selbstlernkursen, Heften und WebQuests) unterstützen Reflexionsphasen zu den Erfahrungen aus der 1. Projektphase sowie die Vertiefung des Wissens über Gesprochensprachliches und deren Förderung im Unterricht dabei, die entwickelten Konzepte und Aufgaben(formate) ein begabungsförderlichen Unterricht zu gestalten und wirksam an neu hinzukommende Lehrpersonen weiterzugeben.

Ziele

Ziele der Qualifizierung ist es, die Multiplikator:innen bei der Vermittlung der erfahrungsbasierten Expertise zum literarischen Schreiben und zur rhetorischen Kommunikation darin zu begleiten, neue Lehrpersonen

- in das Konzept des imitativ-variierenden Schreibens einzuführen, beim Umgang mit den Aufgabenformaten des Bausteinkastens sowie zum kooperativen Austausch bei der Auswahl weiterer Modelltexte und der Erstellung eigener Aufgaben anzuleiten

- und deren kommunikative Bewusstheit und damit die Reflexionsfähigkeiten zu steigern, durch vertiefende Einblicke in kommunikative Prozesse sowie die bildungssprachlichen Praktiken des Argumentierens, Präsentierens und Feedbackgebens zu befähigen, sprachliche Begabungen der Schüler:innen zu erkennen und sprachlich-rhetorische Kompetenzen adäquat und binnendifferenzierend im Regelunterricht zu fördern, Konzept und Aufgaben(formate) einzusetzen und zu adaptieren.

Programm

Bei der Qualifizierung werden die eigene Professionalisierung und der Vermittlungsprozess der Konzepte und Materialien in den Blick genommen. Den Kern bilden die wissenschaftliche Begleitung, wobei sich der wissenschaftliche Input an den Bedarfen der Teilnehmenden orientiert, und der fachliche Austausch zu Erfahrungen mit den P³rodukten und den Fortbildungen mit den neu hinzugekommenen Lehrpersonen untereinander: Die Multiplikator:innen können sich fallbasiert über Erfahrungen bei der Weitergabe an neu hinzugekommene Lehrpersonen und bei der Implementierung des Konzepts austauschen und gemeinsam Materialien an die neuen Gegebenheiten anpassen.

Inhalte der Multiplikation

Aufgrund wissenschaftlicher Erkenntnisse und der eigenen empirischen Erfahrungen können Fortbildungskonzepte zur Adaption der Selbstlernangebote, Diagnoseinstrumente, Aufgaben(formate) und beispielhafte Adaptionen bei der Implementierung diskutiert werden. Dabei werden Methoden der Erwachsenenbildung, der Einsatz von Modelltexten, Videostatements und Ratgeber sowie weitere (digitale) Hilfsmittel berücksichtigt und ggf. erprobt.

Nachqualifizierung in den Schwerpunkten literarisch schreiben und rhetorisch kommunizieren

literarisch schreiben

Die gängige rezeptiv analytische Auseinandersetzung mit literarischen Werken im Deutschunterricht soll systematisch und kontinuierlich um eine produktive ergänzt werden. Dazu wurden in einem erweiterbaren Bausteinkasten Schreibimpluse für die Jahrgangstufen 3 bis 10 bereitgestellt, mit denen anhand literarischer Vorlagen (u. a. schreibfreudiger literarischer Figuren) unterschiedliche literar-ästhetische Kompetenzen (z. B. zu Textsorten, Stilmitteln oder narratologischen Aspekten) geschult werden können. Mit der Imitation als fundamentalem Lern-Prinzip liegt der Fokus auf dem Schreibprozess. Entwickelt wurden die Aufgaben(formate) und Videoclips, in denen namhafte Autor:innen kompetenzbereichsspezifische Schreibtipps geben, an der Pädagogischen Hochschule Karlsruhe im LemaS-Teilprojekt 15 unter der Leitung von PD Dr. Beate Laudenberg in Kooperation mit Lehrpersonen aus 14 Schulen der Primar- und Sekundarstufe in acht Bundesländern (vgl. Laudenberg/Neuweiler 2020). Abgerundet wird die Implementierung des Schreibkonzepts idealerweise mit der Einrichtung und Ausstattung von begabungsförderlichen (z. T. digitalen) Ressourcen– und Präsentationsräumen im Rahmen der Schulkultur.

rhetorisch kommunizieren

In den Bildungsplänen ist der Kompetenzbereich „Sprechen und Zuhören“ fest verankert, doch im Studium und den Weiterbildungsangeboten findet Gesprochensprachliches bisher kaum Einzug und in den Lehrwerken gibt es zwar viele Ansätze, diese orientieren sich aber vor allem am Schriftlichen (vgl. z. B. Grundler 2022). In der Nachqualifizierung erhalten die Multiplikator:innen einen Input zu Kommunikation und den bildungssprachlichen Praktiken (vgl. z. B. Morek/Heller 2012) Argumentieren, Präsentieren und Feedbackgeben. Es gibt zudem eine Einführung in die LemaS-P³rodukte, die im Teilprojekt 17 an der Pädagogischen Hochschule Karlsruhe (Leitung: Prof. Dr. Carmen Spiegel) anhand der Bedarfe an den elf Kooperationsschulen der Sekundarstufe in acht Bundesländern und gesprächsanalytischen Erkenntnissen entwickelt, implementiert und nach der Erprobung im Unterricht überarbeitet wurden (vgl. z. B. Spiegel/Winterscheid 2020). Die P³rodukte liegen zum Teil in unterschiedlichen Niveaustufen vor und/oder lassen sich unterschiedlich intensiv bearbeiten. Dadurch wird ein differenzierender Einsatz in der Klasse und eine Förderung aller Schüler:innen möglich – also auch der (potenziell) leistungsfähigen Schüler:innen.

Ziele

Vorrangiges Ziel ist die diagnosebasierte Förderung von sprachlichen und literar-ästhetischen Potenzialen von Kindern und Jugendlichen unter besonderer Berücksichtigung leistungsstarker Schüler:innen. Lehrpersonen werden in die Lage versetzt, die erarbeiteten Konzepte und Materialien binnendifferenzierend oder individualisierend im inklusiven Unterricht einzusetzen und die Aufgaben(formate) um eigene Aufgaben(formate) nach dem imitativ-variierenden Konzept sowie dem mehrschrittigen Vorgehen bzgl. eines epistemisches, handlungspraktisches und Reflexionswissens zur Förderung gesprochensprachlicher Kompetenzen zu ergänzen.

Programm

Die Nachqualifizierung wird als Blended Learning angeboten und besteht aus einer Kombination von Selbstlern- und Besprechungsphasen. Die Erarbeitung und erste Auseinandersetzung mit dem Schreibkonzept erfolgt mittels des im Teilprojekt entwickelten Moodle-Kurses „Kolleg – Unterricht in literarisch imitativem Schreiben“ (KULIS), zum rhetorisch Kommunizieren gibt es den Basiskurs zu „allg. Gesprächskompetenzen“ sowie drei Vertiefungskurse. Die digitale Plattform ermöglicht eine weitgehend eigenständige Erarbeitung. Zudem wird eine fachliche Begleitung angeboten, die sich im Wesentlichen aus Beratung und Evaluation zusammensetzt.

Inhalte der Nachqualifizierung

literarisch schreiben

|

Im Moodle-Kurs „Kolleg – Unterricht in literarisch imitativem Schreiben“ (KULIS) werden nacheinander folgende Fragen bearbeitet: 1. Was ist literarisches Schreiben? Was bedeutet das imitativ-variierende Konzept? Was lässt sich aus den Bildungsplänen ableiten? Was können sprachbegabte Schüler:innen (verbessern)? 2. Warum ist literarisches Schreiben förderungswürdig? Warum wird nach Teilkompetenzen unterschieden? Warum sind Muster und Vorbilder wichtig? Warum steht Differenzierung im Fokus? 3. Wie motiviere und fördere ich sprachbegabte Schüler:innen (im Regelunterricht)? Wie wähle ich Texte und Übungen aus? Wie lässt sich Differenzierung und Individualisierung realisieren? Wie bewerte ich die Ergebnisse der Schüler:innen? 4. Wo erhalte ich Unterstützung? Wo finde ich Textmuster und Vorbilder? Wo kann ich die Inhalte vertiefend nachlesen? Wo lassen sich die Texte der Schüler:innen ausstellen? |

Im Anschluss an die Bearbeitung der einzelnen Bereiche finden Austauschphasen statt, in denen die Inhalte, Beispielaufgaben (inkl. Erwartungshorizont) und Erfahrungen aus der Erprobung der Aufgaben(formate) und Videoclips im Unterricht diskutiert werden.

rhetorisch kommunizieren

|

Zunächst stehen allgemeine Gesprächskompetenzen im Fokus, da diese für alle Aufbaumodule relevant sind. Im Basiskurs „allg. Gesprächskompetenzen“ werden diese auf verschiedenen Ebenen (Verbales, Parasprachliches und Körpersprachliches) in den Blick genommen. Anschließend erfolgt eine Vertiefung mit o Vertiefungskurs 1: Argumentieren – „Argumentieren wie die Profis“, o Vertiefungskurs 2: Präsentieren – „Präsentationskünstler:in werden“ und o Vertiefungskurs 3: Feedbackgeben – „Feedbackgeben – aber richtig“. |

Im Rahmen der Fortbildung finden zudem Austauschphasen statt, in denen das Konzept, Aufgabenformate für den Unterricht sowie Diagnoseinstrumente vorgestellt sowie Adaption und Erfahrungen diskutiert werden.